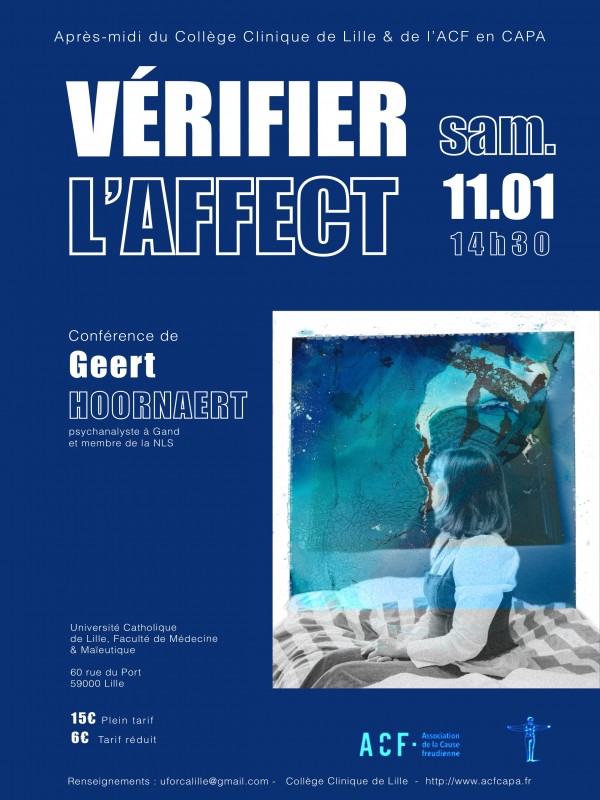

Conférence de Geert Hoornaert

"VERIFIER L'AFFECT" une conférence de GEERT HOORNAERT

L'après-coup d'Hélène Loiret

C'est sous le titre, «Vérifier l'affect», citation de Lacan dans «Télévision», que Geert Hoornaert, psychanalyste à Gand et membre de la NLS, nous a fait la joie d'intervenir pour cette première conférence de l'année. Il nous propose, avec rigueur, de précieuses indications pour s'orienter dans la clinique contemporaine. En préambule, Geert Hoornaert nous rappelle que l'unification actuelle de la dépression est l'effet d'une désarticulation graduelle de la clinique psychiatrique par les DSM successifs puis du regroupement de catégories de troubles à partir de la corrélation d'un certain nombre de signes. Cette catégorie «dépression» est ainsi devenue «un bocal dans lequel on déverse pêle-mêle tout ce qui relèverait d'une chute». Néanmoins, si la dépression en tant que structure ou type clinique n'existe pas, il n'y a pas lieu de nier l'existence des phénomènes dépressifs. L'enjeu est alors d'éclairer la question de leur statut.

L'affect ou le vécu dépressif n'est pas d'emblée un symptôme, loin de là. En suivant Lacan dans «Télévision», Geert Hoornaert précise que le discours analytique permet de vérifier l'affect en le référant à la structure, à la thèse que l’inconscient est structuré comme un langage. Pour le comprendre, il s'appuie sur une conférence de Jacques-Alain Miller de 1986 qui critique la notion d'affect aujourd'hui pensé comme ce qui donnerait un accès direct et authentique à la vérité, sans que le sujet n'en passe par la parole. C'est oublier que le corps habite le langage.

La vérification de l'affect implique de le situer dans les articulations complexes entre le sujet, le signifiant, le corps et l'objet a. La première distinction importante à opérer est structurale entre névrose et psychose. Pour la névrose, où les dépressions ont comme modèle le mécanisme de deuil, on peut distinguer deux cas de figures : ce sont soit les objets qui sont touchés soit le sujet qui perd sa valeur de désirabilité. Dans l'articulation entre objet cause et plus-de jouir, quelque chose de la dynamique vivifiante du fantasme ne tient plus. Il y a arrêt du moteur, de la cause du désir. La pulsion qui agit comme force constante se satisfait ailleurs que dans une animation manifeste. Côté psychose, l'extraction d'une quantité de libido n'a pas eu lieu, modifiant la place de l'affect. De par la forclusion, l'objet non séparé du corps expose le sujet au risque du retour de la perte dans le réel, pouvant l'entraîner jusqu'à une identification de son être à l'objet perdu. Il s'agit alors d'une clinique des troubles de l'animation du sujet, de sa vitalité, qui témoignent d'une atteinte plus ou moins prononcée du sentiment de la vie.

L'autre partition proposée, est de référer les affects à l'Autre, à sa consistance ou son inexistence en s'appuyant sur la distinction faite par Lacan entre pêché moral et pêché originel dans «Télévision». La dépression comme faute morale est «céder sur son désir», reculer devant son inconscient. La faute originelle quant à elle, est de structure, liée à l'inexistence de l'Autre. Cela renvoie à la détresse originaire de l'enfant prématuré, en situation de dépendance absolue, l'hilflosikgeit de Freud. La clinique du trauma fait écho à la confrontation à cette détresse.

Lacan situe l'éthique du côté d'un «devoir de bien dire» lié à ce qu'il appelle «s'y retrouver dans la structure». Vérifier l'affect, se référer de la bonne façon à la structure, demande donc aux cliniciens d'être attentifs aux nuances, aux détails, pour savoir à quoi on a affaire. Le champ de la dépression perd sa fausse consistance selon que le dit du sujet est habité par le désir (métonymie du manque dans l'Autre) ou le désert (métonymie du défaut forclusif).

Enfin Geert Hoornaert conclue sur la clinique de l'analyse. Il éclaire la question des affects dépressifs sous transfert. Un deuil en fin d'analyse doit s'accomplir pour que l'analysant puisse se séparer de l'analyste. L'analyse se termine «maniaco-dépressivement». L'enjeu nous-dit-il est de pouvoir se débrouiller avec le constat d'une béance irréductible, un pêché originel, autrement qu'avec une tristesse, une morosité ou de la culpabilité mais un savoir y faire où la joie a sa place.

Morosité, Tristesse, douleur d'exister est le thème de l'enseignement de cette session 2025 du Collège Clinique et des trois conférences de l'ACF en CAPA à Lille.

L'argument de Guy Poblome

Le ternaire morosité, tristesse, douleur d’exister – termesque l’on trouve chez Lacan – pourrait s’écrire avec un etc. Il initie une série, et même une gradation, celles de la variété,de la diversité des dépressions. On pourrait ajouter lâchetémorale, mauvaise humeur, ennui, mélancolie, suicide – ce dernier renvoyant à la question de l’acte qui fait égalementnotre actualité du fait de la parution du Séminaire de Lacan, L’Acte psychanalytique

Il fut un temps où la dépression tenait le devant de la scène, englobant par ce seul signifiant l’ensemble des phénomènesse rapportant aux troubles de l’humeur. Nous étions tous déprimés et la réponse au moindre petit coup de blues relevait de la chimie, remède miracle. Le ravalement de la souffrance psychique au fonctionnement du cerveau reste aujourd’hui de mise plus que jamais. Exit le sujet de l’inconscient. Quelques phénomènes nouveaux ont surgi, avec leurs coordonnées plus sociologiques. Pensons notamment aux burn-out, bore-out, ou encore brown-out, qui touchent la sphère professionnelle et les décrochages suite à un vidage de la libido et du désir. Pensons aussi, chez les adolescents, à ce qui s’est appelé un certain temps « phobie scolaire »,

phénomène amplifié par la crise du Covid, pour qualifier un débranchement du lien social réduit aux dits réseaux, un repli quasi autistique sur soi, sa chambre, son ordinateur, les jeux vidéo, voire d’autres addictions. Pour eux bien souvent, parler ne sert à rien parce qu’ils « ne voient pas où est le problème ». Et n’oublions pas la déprime de l’époque, liée au sentiment d’impuissance à agir devant la catastrophe climatique, la montée des extrémismes et le retour de la guerre. Comment s’y retrouver ? À faire vibrer les signifiants croisés au cours des quelques lectures faites pour écrire cet argument, il apparaît que ce qui pourra faire boussole pour différencier ces différentes positions de l’être concerne la façon dont se rapportent, ou pas, ou mal, le langage et la jouissance. Soit que langage et jouissance s’accordent, mal, de travers, symptomatiquement mais s’accordent, s’articulent, et la jouissance est en prise avec le discours de l’Autre, avec l’inconscient, le manque-à-être et le désir. C’est alors l’éthique du déchiffrage, le « devoir du bien dire » 1, qui est en jeu. C’est ce qu’offre la parole sous transfert dans une analyse, sur quoi nous misons.Soit qu’il y ait rupture radicale entre la jouissance et l’aliénation signifiante, « rejet de l’inconscient » 2 dit Lacan. Dans ce cas, le sujet est soumis à l’injonction de rejoindre sans médiation aucune son être de déchet. L’enjeu n’est pas moindre dans ce cas, que ce soit dans une consultation ou en institution de soins : il s’agit de retrouver la voie vers la possibilité même d’une quelconque « envie de dire » 3. Nous irons à la rencontre de cette distinction qui reste essentielle pour nous orienter dans la clinique. Quelques textes de Freud, « Deuil et mélancolie » ou « Le moi et le ça », les indications de Lacan dans « Les complexes familiaux », « Propos sur la causalité psychique », « Fonction et champ de la parole et du langage », Le Séminaire L’Angoisse, ou plus tard encore dans « Télévision », ainsi que les contributions de Jacques-Alain Miller et d’autres collègues encore, nous seront précieux.

1. Lacan J., « Télévision », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 526.

2. Ibid

3. Deffieux J.-P., La Clinique du présent. Avec Jacques Lacan, Paris, Le Champ

freudien éditeur, 2024, p. 100.